お正月の風物詩と言えば何が思い浮かぶでしょうか?初詣、お節料理、お年玉など、お正月にはたくさんの楽しいものがありますね。

そしてランニングが好きな人にとって目が離せないのが「箱根駅伝」ではないでしょうか!

東京・箱根間の約200kmを2日間かけて往復する壮大なレースは、いまやお正月のお茶の間には欠かせないものとなっていると思います。

一大イベントとなった箱根駅伝について、あなたはどこまで知っているでしょうか?基本的な情報については毎年観ているから知っているという人でも、歴史と伝統のある箱根駅には、あっと驚く雑学や豆知識がたくさんあるのです。

ということで今回は、箱根駅伝の雑学・豆知識について紹介していきます!

箱根駅伝の雑学:選手

各大学のエントリー人数は16人

箱根駅伝に出場できる選手は、1区から10区までの10人ですが、実はエントリーは16人までできます。

例年の流れですと出場選手は以下のように決まります。

12月10日に、各大学16人をエントリー

12月29日に、エントリーした16人の中から、各区間10人と補欠6人を決定

競技当日のレース開始1時間10分前まで、補欠の中から4人まで選手の変更が可能

当日まで選手の変更が可能なので、選手のコンディションや、他大学の状況を見つつ、臨機応変に選手を入れ替えることができます。ここが監督のマネジメント力が問われるところですね!

外国人留学生の出場は1人まで

外国人留学生の活躍によって順位が大きく左右されるほど、留学生の走りは重視されるようになりました。

ただし各区間にズラーと外国人留学生を並べることはできません。

外国人留学生については、エントリーは2名まで、実際の出走者は1人までと決められています。

レースで留学生を併用することはできないため、留学生を2人以上入学させても、1人は補欠となってしまうのです。

なので外国人留学生のスカウトは、とりあえず何人か採るということはできず、一人の選手に今後の4年間の命運を託す緊張感のあるものになるのですね。

箱根駅伝の『山の神』とは?

往路第5区、箱根の山登りで驚異的な成績を残してきた選手に対してつけられてきた尊称です。

初代「山の神」は、第81回大会(2005年)で、第5区を走った今井正人さん(順天堂大)です。

山登りの区間で驚異の11人抜きを達成し、「山の神が降臨しました!」と熱く自供されたことから、「山の神」という呼び方が定着しました。

その後「山の神」の称号は、第85回大会(2009年)で区間新記録を樹立した柏原竜二さん(東洋大)、第91回大会(2015年)でさらに記録を塗り替えた神野大地さん(青山学院大)と受け継がれていきました。

東大も出場したことがある!?

実はあの日本一の秀才が集まる東京大学も、過去に1度だけ、予選会を勝ち抜いて箱根駅伝本選に出場したことがあります。

第60回大会(1984年)に出場した東京大学は、全20校のうち17位という結果でした。本選出場のハードルの高さを考えると、文武両道の姿にあっぱれ送りたいですね!

留年したら5回走れる?

箱根駅伝の規定によると、選手は生涯を通じて4回しかエントリーすることができません。これは補欠や予選会の出場も含まれます。

逆に言えば、1年から4年の間でエントリーされていない年度があるのなら、もし留年して5年生になった時にも出場資格があるのです。

なので5回走ることはできませんが、5年生以降で走ることは可能なのです。

ただそこは潔く後輩に道を譲るべきだと思いますけどね。

歴代のごぼう抜き記録は?

前を走る選手を次々と追い抜いていく「ごぼう抜き」は見ていて爽快感がありますね。

1区間で何人を抜き去ったかの、ごぼう抜き歴代最多記録は以下のようになっています。

1位20人:キダウ・ダニエル(日本大)、第85回大会(2009年)、2区22位→2位

2位17人:村澤明伸(東海大)、第87回大会(2011年)、2区20位→3位

3位15人:キダウ・ダニエル(日本大)、第84回大会(2008年)、2区19位→4位

中川拓郎(順天堂大)、第79回大会(2003年)、2区19位→4位

外国人留学生が上位を占めているのかと思いきや日本人学生もしっかりと記録に食い込んでいるんですね!

まさかの替え玉が出走!?

箱根駅伝が始まったばかりの頃は、まだマラソンというものが一般的なものではなく、各大学はなかなか選手を集めることが難しい状況でした。

そんな中、第6回大会(1925年)で事件は置きます。

日本大学の第3区を走ったのは、大学の選手ではなく、なんと人力車夫だったのです。

選手が足りずバイト代を払って出走させたそうなのですが、走っている途中に「あらよっと」という人力車夫特有のかけ声を上げてしまったために、学生ではないことが発覚してしまいました。

今では考えられないような「人力車夫事件」ですが、日大は責任を取って翌年の出場を辞退したとのことです。

山下りのスピードは異次元!

第5区の山登り、第6区の山下りは箱根駅伝の名物ですね。

この区間の標高差はなんと約834mもあります。

第6区の下りでは、選手は平均して100mを16秒前半、早いときには13秒台まで達することもあり、経験者曰く「落ちていくような」感覚になるそうです。

ちなみに100m13秒とは、2分15秒/kmくらいのとんでもないスピードです。

箱根駅伝の雑学:運営

伴走車は各大学に1台用意されている

各チームには運営管理車が1台つくことになっています。

運営管理車には、以下の5人が乗車しています。

・監督

・チームスタッフ

・競技運営営委員

・走路管理員

・ドライバー

声掛けができるのは、1km,3km,5km,10km,15km,残り3km,残り1kmのポイントとなっており、各ポイントで声掛けできる時間は1分間と決められています。

ちなみに2011年以降は、トヨタから車両が提供されています。

たすきは1校につき2本用意されている

箱根駅伝で使用するたすきは、関東学生陸上競技連盟の検印があるもののみ認められています。

たすきは各大学が2本ずつ用意することになっています。

1本はスタートから選手がつけているものとなり、もう1本は大会本部が5区と10区のスタート地点で保管しています。

これは5区と10区が繰り上げスタートになってしまった時に、母校のたすきを使ってゴールできるようにという、選手への配慮から始まったルールとのことです。

往路優勝校だけ職人が作ったトロフィーをもらえる!

往路優勝校には、伝統工芸士が作った箱根寄木細工のトロフィーが送られます。

天候不順で延期、中止はある?

箱根駅伝は、お正月という真冬に行われるのですが、今までの大会で一度も天候悪化により延期や中止されたことはありません。

雨や雪が降ったことはありますが、選手は寒さに耐えて走り切っています。

箱根駅伝の雑学:歴史

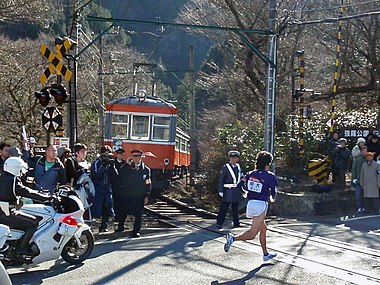

昔は踏切で選手がストップしていた

かつての箱根駅伝では、コース上にある3つの踏切に差し掛かった時に遮断器が降りていたら、選手は電車の通過を待たなければいけませんでした。

審判員が停止時間を計って、最後に合計タイムから引いていました。

ちなみにその3つの踏切は以下の場所です。

・JR東海道線・横須賀線の戸塚大踏切(2区と9区)※もう無い

・京急電鉄の蒲田踏切(1区と10区)※もう無い

・箱根登山鉄道の小涌谷踏切(5区と6区)※現存

現存している小涌園踏切では、今では電車のほうが停まって選手を通過させています。

箱根駅伝は五輪選手養成のためにスタートしたものだった

箱駅駅伝は、ストックホルムオリンピックに出場した金栗四三さんが、オリンピックで通用する選手を育てることを目的に発案したものです。

たいまつで選手を誘導!?街灯がなかった第1回大会

第1回大会が行われた1920年は、まだ街灯が普及しておらず、日が暮れてきたら、青年団の人達がたいまつをつけて選手を誘導していたみたいです。

そもそも今は日中でレースが終わりますが、昔は夜まで走り続ける超長距離レースだったんですね。

昔の選手たちは授業が終わってから駅伝に参加していた!?

箱根駅伝は当初、現在の建国記念日にあたる紀元節の日(2月11日)の開催とされていました。

しかし各学校で紀元節の式典があることが発覚し、急遽日程が延期され、2月14日、2月15日の開催となったそうです。

記念日ではないため当然学校の授業があり、出場選手はお昼まで授業に出て、午後から箱根駅伝を走ったそうです。

超ハードスケジュールな1日ですね。

箱根駅伝のテレビ放送を始めたのはテレビ東京!

箱根駅伝といえば今では日本テレビというのが当たり前になっていますが、実は初めて箱根駅伝をテレビ放映したのはテレビ東京なのです。

第55回大会(1979年)の第10区大手町のゴール前を放映したのがテレビ放映のスタートでした。

日本テレビが放映するようになったのは、第62回大会(1986年)からです。

箱根駅伝の雑学:その他

なぜ「花の2区」というのか?

2区は平地区間では最長であり、また1区の選手達が僅差でたすきを繋いでくることから、レース序盤の流れを掴みたい各校がエースを投入してくるハイレベルな区間となるため、花の2区と呼ばれています。

また外国人留学生もこの2区に投入されることが多く、ごぼう抜き記録の多くが2区で樹立されたものです。

裏方の仕事は?

出走エントリーから漏れた選手は付き添いなどのスタッフに回ったり、、予選を通過できなかった大学の選手達も補助員として参加したりと、箱根駅伝は多くの学生の協力によって運営されています。

箱根駅伝は大会スタート当初から、学生が中心となって運営してきおり、主催者である関東学生陸上競技連盟は、登録された各大学から常任幹事を選出して運営に当たっています。

金栗四三杯とは?

箱根駅伝では各年の最優秀選手に金栗四三杯が贈られます。要は箱根駅伝のMVPです。

箱根駅伝を発案した日本マラソンの父である金栗四三さんの功績をたたえて、第80回大会(2004年)から新設されました。

五輪出場は何人?

箱根駅伝は日本の最高峰の学生レースであり、大学を卒業したあとも選手たちは陸上選手として活躍しています。

マラソンの道に進む人、中距離の道に進む人など様々ですが、2021年の東京オリンピックまでに、箱根駅伝に出場したことがあるオリンピック選手は85人にのぼります。

まさに日本の陸上界は箱根駅伝と共にありといった感じですね。

おわりに

箱根駅伝の雑学・豆知識を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

お正月の風物詩であり、日本の陸上界を成長させてきた箱根駅伝には、様々な歴史が詰まっているんですね。

これからは、ただレースを見るのではなく、今回した紹介した雑学に注目したり、まだ気づいている人が少ない豆知識を探してみるのも楽しいのではないでしょうか!

本日も拙いブログを読んで頂きありがとうございました!!!Have a nice run!